オーケストラに興味は持った皆さんは、

- 何から聴けばいいか分からない

- 有名な曲をおさえておきたい

- まずは聴きやすいものを知りたい

って思ったことありませんか?

クラシックのオーケストラ音楽っていうだけでなんだか難しそうだし、曲数も膨大。

その中から最初に聴いてみる曲を選ぶのは正直大変です。

そこでこの記事では、クラシック音楽ファン歴15年

学生時代のバイト代はほとんどクラシック音楽のCDにつぎ込んできた僕が選ぶ

オーケストラに興味を持ったら最初に聞いておきたい名曲を

紹介したいと思います。

どれも自信を持ってオススメできる曲です!

モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク

明るく明快!誰もが知ってるあのメロディ

1曲目はオーストリアの作曲家 モーツァルトから選びました。

上の動画を再生してみてください。冒頭のキャッチーなメロディは、きっと誰もが一度は耳にしたことがあると思います。

多くの人が思うクラシック音楽の代名詞のような曲ですね。

モーツァルトの時代の曲は構成が分かりやすく、明るく軽快な曲調は、初心者でも聴きやすいので入門にピッタリです。

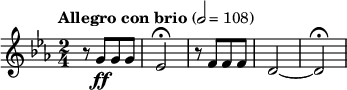

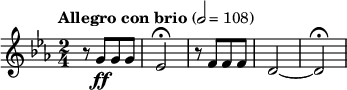

ベートーヴェン 交響曲第5番 運命

交響曲の歴史に名を刻んだイノベーション

世界3大交響曲のうちの一曲。

冒頭のジャジャジャジャーン(運命のモチーフ)はほとんどの人が聞いたことがあると思います。

ベートヴェンが作曲した交響曲第5番はそれまでの交響曲にはなかった革新性があります。

- 運命のモチーフが楽曲の中の至る所に形を変えながら現れて、それらが積み重なって曲が作られている。

- 短調で始まった曲が最後には長調へと変化する、暗から明へという明確なコンセプト

- 第3楽章から第4楽章が切れ目なく演奏される。(動画24:00から第4楽章 23:15から聴いてみてください。)

これらの革新性は後の作品にとてつもなく大きな影響を与えました。

後の作曲家はこの曲の5という数字を強く意識したのか、交響曲第5番には名作と言われる作品が多いです。

それぐらい交響曲の歴史上、重要な作品なのです。

運命のモチーフ

ベートーヴェン 交響曲第9番 合掌付き

苦悩から歓喜へ 皆と歌うフロイデ!

2曲続けてベートヴェンからの選曲です。年末になるとよく演奏される

ベートーヴェン交響曲第九番は、通称第九(だいく)と呼ばれています。

難聴、大恋愛の末の破局、フランス革命のきっかけとなった政治・経済の混乱期を経験した

ベートーヴェンの人生は苦難に満ちたものだったと言えます。

そんなベートーヴェンは人類愛・世界平和への願いを、音楽人生の集大成となるこの曲に込めました。

演奏時間一時間越えの大作で、かの有名な合唱パートが始まるのは、曲が始まってから約50分後なのですが、歓喜の歌しか聞いたことがない人はぜひ、休日のゆっくりした時にでも第1楽章から飛ばさず聞いてほしいです。

悲しみ・苦しみを味わったからこそ、喜びを噛み締められるように

第1楽章から第3楽章を経てはじめて、第4楽章の歓喜の歌が輝くのです。

チャイコフスキー バレエ組曲 くるみ割り人形

オーケストラで楽しむおとぎ話の世界

ロシアの作曲家チャイコフスキーの作品です。

元々はバレエの付随音楽として作曲された曲が独立して、今日演奏会で親しまれています。

3:22からの行進曲、5:48からの金平糖の精の踊り、14:10からの葦笛の踊り、16:38からの花のワルツがとても人気です。皆さんもTVCMなどで聞いたことがないでしょうか?

作品の世界観を表現するために、とても上手にオーケストラの楽器が使われているところがこの組曲の魅力です。

ドヴォルザーク 交響曲第9番 新世界より

異国の音楽を融合させた新しい交響曲

チェコの作曲家 ドヴォルザークの作品。

タイトルの新世界とはアメリカを指します。力強い33:38からのテーマが人気の曲です。

11:28から始まる郷愁を誘うようなイングリッシュホルン(オーボエの仲間です)のテーマも学校のチャイムなどで聞いたことがある人は多いと思います。

ドヴォルザークは伝統的なヨーロッパのクラシック音楽の基礎に、故郷チェコの民族舞踊や民謡、新天地アメリカで出会った黒人霊歌の要素をミックスさせた交響曲を作りました。

故郷を離れ、遠い異国の地で力強く生きたドヴォルザークは、まさに新世界を切り開いたのです。

先に紹介したベートーヴェン交響曲第5番とシューベルト交響曲第7番と合わせて世界3大交響曲と呼ばれています。

もしアメリカを見なかったら、この交響曲を書くことはなかっただろう。 ドヴォルザーク

ラヴェル ボレロ

何度聞いても飽きさせない 色彩豊かなオーケストレーション

フランス作曲家 ラヴェルの作品

この曲は他のオーケストラ曲とは一線を画した特徴があります。

上の動画時間15:53秒まで、ひたすら同じメロディーを繰り返すだけなんです。

しかし、ただ繰り返しているだけではありません。

演奏する楽器とそれらの組み合わせを次々と変え、毎回違う響きを得ています。

そのおかげで、同じメロディでも全く飽きないのです。(メロディ自体にも飽きさせない秘密はありますが)

オーケストラの楽器の音を堪能するのにこれほどいい楽曲はありません。

マーラー 交響曲第5番

弦楽とハープによる静寂のアダージェット

最後はオーストリアの作曲家マーラーの作品から交響曲第5番。

アダージェットとは非常にゆっくりと演奏せよという指示のことです。

交響曲第5番はマーラーの作品の中でも特に人気作なのですが、

今回は45:10からの第4楽章を紹介したいです。

弦楽器とハープだけで演奏されるこの曲は、とても落ち着いていて内省的な美しさがあります。

1971年の映画『ヴェニスに死す』で使用され一躍人気になりました。

演奏会ではこの第4楽章単独で演奏されることもあります。

弦楽器だけの曲は管楽器だけの曲と違い、長時間聴いても聴き疲れがしないという特長があります。

疲れた時に静かな部屋で一人で聞くにはうってつけの曲です。

まとめ

今回は初心者向けに、おすすめのオーケストラ曲を7曲紹介しました。

気に入った曲はあったでしょうか。

最初は難しいなと思っていても何度も聞いているとじんわり良さが分かってくるのがクラシック音楽です。

この記事きっかけで、いい曲との出会いがあれば幸いです。

コメント